株式会社遠州工業 代表取締役の石井幹人さんは、2021年6月よりYOSOMON!の副業人材を受け入れられました。(参考 求人ページ:「国内ボール盤メーカーとしての誇りと自負を。ブランディングアドバイザー募集!」 https://yosomon.jp/project/1782 )

2名の副業人材を採用し、それぞれの強みを活かした形でのプロジェクトがスタートしました。

社内にはない視点やアイデアを求めて

――プログラムになぜ応募しようと思ったのですか?

2年前にボール盤の新製品として安全性の高い製品を開発したのですが、コロナになってエンドユーザーのお客様と直接コミュニケーションをとることが難しくなり、これまでとは違った拡販ルートを開拓する必要がありました。

自分たちで考えられることは既に取り組んでいたので、さらに施策を考えていくためには会社には無い視点や発想を取り入れていきたく、今回の応募に至りました。

このプログラム自体は、コロナになって人と会う機会が少なくなり、社外の人との接点を持とうと地元浜松にあるイノベーション・ハブ拠点「FUSE」に通うようになり、そこで地域コーディネーターの杉山くんと出会い知りました。このプログラムのことを聞いた時には、会社には無い視点を得られる面白い機会ではないかと思いました。

――ブラッシュアップ会に参加してみての感想はいかがでしたか?

メンターと自社の状況や取り組んでいきたいことを話していくことで取り組む方向性のヒントをもらいました。

ボール盤の市場は機械の自動化によって急激に縮小していき、今では主な国内のボール盤メーカーは2社のみという状況です。しかし、ボール盤はどこの工場にもあり、一定の買い換え需要があります。競合他社はどんどんボール盤事業への注力を減らしている一方で、うちは近年も新製品を出していました。そういった話をブラッシュアップ会でメンターと話していく中で、「遠州工業は国内のボール盤メーカーの中で一番ボール盤に向き合っているのではないか。そしてそのブランディングを磨き、強みとして拡販に活かせていけるのでないか」という視点をもらいました。

拡販していくためにはボール盤メーカーとしてのブランディングがキーワードになると感じ、ブランディングアドバイザーを募集することに至りました。

―― 副業人材との面談をしてみてどうでしたか?

募集内容が、ボール盤メーカーとしてのブランディングをしていくための伴走型の支援、という少し抽象的なものだったので、応募者との面談では具体的にどんな方向性で進めていくかのイメージをお互いに深めていくための対話をしていきました。

面談をした1人目は、これまで歩まれてきたキャリアが、バイオ業界・医療業界・商品流通業界など多様な業界で、新規事業や中長期計画などに携われてきた方でした。面談時には、様々なアイデアを提案していただけ、この方であれば拡販について様々な角度から考えていけると感じました。

2人目は、某大手旅行会社に長年務められ、社長と二人三脚でコーポレートブランディングにも取り組まれてきた方でした。本来目的としていたボール盤の拡販とは直接の関係性は薄いのですが、話していく中で、対外的に発信していくための土台となるコーポレートブランディングの必要性を感じ、この方とであればともに取り組んでいきたいと思いました。

他にも面談をした方はいたのですが、ご一緒していきたいと思ったこの2名の方と取り組んでいくことを決めました。

【取り組み①】ボール盤の拡販プロジェクト

――拡販プロジェクトではどんなことをしていきましたか?

エンドユーザーに対してどうやって接点を持っていくかのディスカッションをしていきました。様々な業界での経験をもとにエンドユーザーとの接点の築き方のアイデアをたくさん投げかけてくれて、そのなかでも良さそうだと思ったものを深堀していきました。

外国産の安いボール盤もある中、弊社のボール盤を求める企業は、当たり前ですが安全性への意識の高い企業です。ボール盤はどこの工場にもありますが使用頻度が低く、買い替えも30年~50年に1度といったものなので、ターゲットを絞っての広報も難しいです。

広く広報していくにも一社だけでボール盤の安全性を訴えかけても広がりが大きくならないので、工場の安全性向上に貢献できる技術や製品を持っている人が集まり、束となって工場の安全性について広く発信していく動きを目指していくことにしました。早速SNSでの呼びかけなどを通じて自社を含め5社が集まり、月に1回程度オンラインミーティングを行っています。

――今後どのようなことを目指していきますか?

まずはどんな人たちが工場の安全性に関心があるのかを探ってみることになりました。2ヶ月後には集まった会社が、安全性についてそれぞれ発信できる情報を持ち寄り「工場安全セミナー」として開催していきます。このセミナーも自分たちだけでやるのではなく、運営や広報を地元のイノベーション拠点の協力を借りるなど、様々な人たちと一緒に進めていきたいと思います。

【取り組み②】コーポレートブランディングプロジェクト

――コーポレートブランディングプロジェクトではどんなことをしていきましたか?

自分が父親からこの会社を引き継いで3年になりました。体系的にミッションステートメントを定めていく必要性を感じていたため、某大手旅行会社で社長と二人三脚でコーポレートブランディングに取り組まれた経験もある野口さんと、コーポレートブランディングにも取り組んでいくことを決めました。

――野口さんとは具体的にどう取り組んでいったのですか?

まず野口さんから経営者インタビューをしていただき、会社の方向性についての私の想いをうまく引き出してもらいました。その後は、社内と自分の考え方の相違が無いかなどを確かめるため、社内アンケートを実施していきました。アンケートの取り方のアドバイスやアンケート項目の作成もしてもらい、スムーズに進んでいきました。

社内から本音を引き出すためにもアンケートは匿名で実施したため、野口さんから「会社に対して否定的なコメントもたくさん出てくるかも知れないので覚悟してください」と言われた時はヒヤヒヤしました笑。実際は否定的なコメントも少なく、自分が考えていることと社内の人が考えていることの違いも少ないことがわかり少し安堵しました。

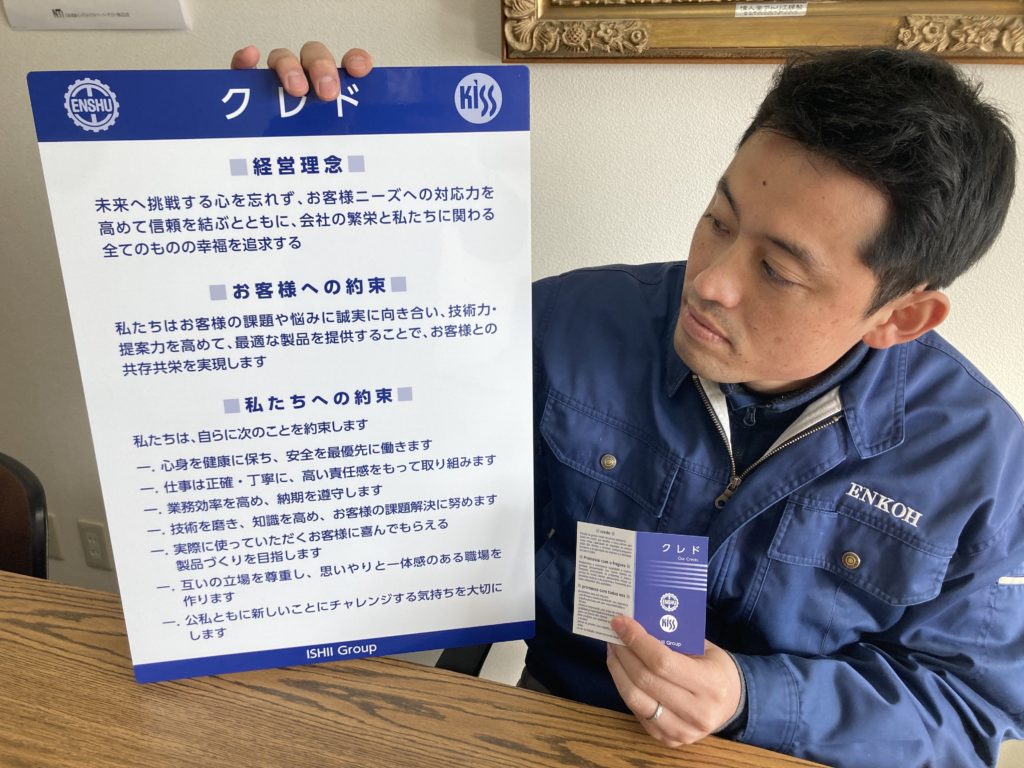

その後は、社内でコーポレートブランディングのプロジェクトを進めていくチームを作り、野口さんからチームに対してブランドステートメントについての講義をしてもらい、プロジェクトについて社内の理解を進めていきました。アンケート結果などを元に、野口さんにクレドの土台を作成してもらい、それをプロジェクトチームで自分たちの言葉に置き換えていきました。

ちょうど先日完成品が届いたのがこれです。

クレドを作成しただけでなく、今後社内にしっかりと浸透させていくためにも、野口さんとの契約を延長し、社内への浸透まで引き続き伴走していただくことにしました。

業界の当たり前になっていることを「それでいいのか?」と気付かされた

――今回プログラムに参加してみて、会社やご自身にどんな変化がありましたか?

ヒントは異業種にあると再確認しました。価格競争になっていくのではなく、強みを築き業界内で差別化していくためには、業界内だけの人間だけで考えていてはダメだと思っています。今回も副業人材の方から、業界的に当たり前になっていることに対して「本当にそうなの?」と投げかけられ、はっとさせられることもありました。違う業界から見えてくる価値によって、より差別化が図れるヒントを得られると感じました。

副業人材は、フラットな関係性のパートナーだと感じました。業界も違い、長く弊社と付き合うこともないので、会社に媚を売りたくなるような関係性ではありません。

特に同族経営だと、フラットな意見を言えるのは家族ぐらいです。副業人材の方の意見はある意味無責任に、全てよかれと様々なことを言ってくれます。それが、これまで見えていなかったものへの気づきになりました。

■家業経営革新プログラムの概要・その他の事例記事はこちらから

https://kagyoinnovationlabo.com/about/keieikakushin/